fonte imagem: http://www.wallpaperawesome.com/wallpapers-awesome/wallpapers-strange-funny-weird-crazy-absurd-awesome/wallpaper-weird-facebook-like-matrix.jpg

Com a velocidade dos acontecimentos políticos das ultimas semanas, este post começou e foi abandonado algumas vezes. Mas como algumas coisas não caducam, ao contrário, estão apenas começando, descreverei algumas ideias provocadas pelas repercussões relacionadas ao vazamento das gravações telefônicas das investigações da Lava Jato; e do uso recorrente das medidas da prisão preventiva.

Vou analisar um pequeno recorte sobre o ambiente sociocultural e político emergente, que guarda uma discreta relação com os modos de existência que estamos constituindo em nosso uso cotidiano das redes sociais digitais. O percurso segue um argumento foucaultiano: há uma profunda relação entre os modos de subjetivação atuais, os regimes de produção da verdade e as formas de exercício do poder. Vou apontar rapidamente esta relação sob três aspectos: (1) relação entre interioridade e exterioridade (nossa vida interior e pública); (2) informação digital, rastreabilidade e produção da verdade; (3) simulação como regime de antecipação

Tais conexões podem ajudar a compreender, de uma perspectiva complementar e pouco explorada nas reflexões sobre nossa cultura política, porque o vazamento ilegal dos grampos telefônicos e o uso corriqueiro de uma medida de exceção como a prisão preventiva, não causaram grave espanto na sociedade brasileira. Argumentarei que, no que diz respeito aos modos de vida e estilos de pensamento que estamos constituindo em nossas vidas tecnicamente mediadas, essas práticas da polícia e do judiciário, estão amplamente disseminadas e enraizadas em nosso cotidiano através de nossas próprias ações no mundo digital.

1. Interioridade e Exterioridade

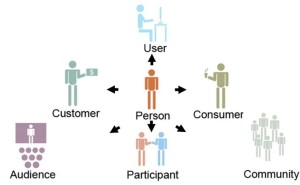

Cada vez mais as pessoas experienciam nas redes sociais um regime de visibilidade em que a “mostração” de si torna-se um imperativo social. O registro e a disponibilização voluntária de informações pessoais sobre diversos aspectos da nossa existência tem efeitos importantes. Há uma gradual erosão (e uma reconfiguração) das fronteiras entre o público, o privado e o íntimo; e instala-se uma princípio de transparência que pretende fazer coincidir a expressão visível do “eu” nas redes sociais com uma ideia de “verdade” ou “autenticidade” daquela pessoa. O aprofundamento dessa dinâmica implica, em última instância, numa ficção identitária fundada no colapso de qualquer diferença entre a interioridade (pensamentos, sentimentos etc) e nossa exterioridade. Isso dá lugar à exigência impossível de um “eu” único, coerente, transparente, verdadeiro e funcional.

O desejo dessa fusão seria o fim de qualquer possibilidade de autonomia subjetiva e de liberdade política. De certa maneira, observamos essa dinâmica operando tanto nos argumentos e práticas do judiciário (e MP) – na condução, por exemplo, dos grampos telefônicos da Lava Jato – quanto nos modos de existência cibermediada e na validação ou reconhecimento dessa prática do judiciário. Equiparar falas privadas, pensamentos ou emoções compartilhados com pessoas próximas à ação concreta no mundo é um absurdo. Do ponto de vista da teoria do direito, as implicações dessa erosão são tão ou mais complexas, uma vez que as distinções entre interioridade (pensamento, intenção etc) e ação no mundo (exterioridade) são um importante elemento organizador do direito.

Essa é a política imanente da ficção da transparência radical, inscrita como prática cotidiana em nossa cultura de uso de redes sociais como o Facebook. Um princípio de identidade, autenticidade e absoluta coincidência entre nossos rastros digitais, a produção visível do “eu” e nossa interioridade.

2. Informação digital, rastreabilidade e produção da verdade

A crescente mediação das tecnologias digitais, somada à proliferação do dispositivos de registro e monitoramento, faz com que o volume de dados, imagens e sons disponíveis sobre qualquer pessoa seja muito grande, dando forma a uma paisagem informacional que produz nossos vários “eus”, nossos corpos informáticos, nossas vidas digitais. Com este volume de informações é possível reunir fragmentos sobre qualquer ato, qualquer pessoa e produzir o fato que quisermos. “Diga-me uma tese qualquer e comprovarei-a com dados” é uma máxima do mundo do big data. A capacidade de análise computacional ampliou o antigo “diga-me com quem andas e direi quem tu és”; agora é possível indicar, probabilisticamente, o que podes pensar, o que podes desejar, ou o que podes potencialmente fazer. A confecção do nosso “perfil”, realizada por nós mesmo em nosso uso cotidiano das máquinas digitais, resulta num amálgama de atitudes potenciais. Um perfil – já não falamos em uma “identidade” na rede – é o conjunto dessas disposições (atitudes e decisões comportamentais possíveis).

O mito da transparência radical, descrita no ponto acima, quer fazer coincidir o ser individual (dotado de um corpo físico) com uma expressão única e coerente de um perfil digital. Mas no universo das redes digitais, também somos educados a aprender que um conjunto de dados organizados de maneira aparentemente coerente, são suficientes para produzir uma realidade.

Todas as informações que lemos em nossa existência cotidiana nas redes sociais são pré-selecionadas em função no nosso perfil digital graças ao trabalho dos algoritmos. A produção do nosso perfil no mundo digital é completamente alheia ao contexto semântico ou social de origem das mensagens. Em outras palavras, o sentido (hermeneutico) da ação pouco importa para a máquina. O que está em jogo é nossa existência dividual: através do mapeamento de nossas expressões pré-individuais (a-semânticas) somos enquadrados em categorias supra-individuais. Da mesma forma, as informações digitais pré-selecionadas que compõem nosso universo de leitura, irão constituir uma realidade sempre fabricada e parcial para cada um de nós.

Na medida em que o funcionamento dos algoritmos nas redes sociais está orientando à formação de clusters (ou guetos) de comportamento social, produzidos de forma a amplificar a homogeneidade, pois isso é fundamental para o marketing dirigido, somos discretamente educados a tomar um conjunto pré-selecionado de informações como melhor expressão da realidade.

Aqui também, aprendemos a escutar os audios vazados, a ler trechos de documentos e a organiza-los de maneira coerente. Notícias de anos anteriores são alinhadas numa cronologia perfeita para explicar os fatos do presente. Numa dimensão a coordenação e a seleção desses materiais é realizada por agentes humanos e organizações: o aparato do judiciário, policial e midiático. Mas nas redes sociais este efeito é amplificado pela mediação das plataformas, onde nos habituamos a fazer exatamente a mesma coisa. Aprendemos a produzir nosso próprio real e a legitimá-lo com os “likes” de nossos iguais. Em suma, já estamos educados na manufatura e na legimitação dos novos regimes de produção do real e verdadeiro.

Esta é a outra parte da política imanente das redes sociais corporativas: dados informáticos descontextualizados devem ser traduzidos em expressão do real e verdadeiro. Navegamos, ou melhor, somos conduzidos num mar informacional, guiados por impulsos, fagulhas digitais, que nem somos capazes de interpretar (o sentido já não importa). Alias, a metáfora da navegação, antes tão popular no início da internet, atualiza outro sentido esquecido: a cibernética. De origem grega, kubernetes pode ser traduzida por piloto, governo, controle. Nas palavras do matemático Wiener: “a ciência da comunicação e do controle em máquinas e animais”.

3. Simulação do real e ação preventiva

Por fim, o terceiro elemento nos indica que o conflito atual já está acontecendo noutro lugar. É uma guerra de velocidades, de antecipações. O poder simulacional é a capacidade de produzir cenários futuros, a partir da análise e coordenação de fenômenos potencialmente emergentes, e que tenham o poder de gerar efeitos de realidade no presente. As decisões sobre os juros bancários tomadas com base nas expectativas futuras do “humor” do mercado financeiro é um bom e antigo exemplo.

Nas redes sociais corporativas também aprendemos a gerir nosso perfil no presente em função do que projetamos para o futuro. Tornamo-nos gerentes das impressões que esperamos provocar em nosso futuro empregador ou naquela pessoa que desejamos amorosamente conquistar. Além de fundirmos a vida íntima com a vida pública na gestão de nossos perfis (conforme o ponto 1), aprendemos a fazer isso segundo um modelo de eficiência orientado à maximizar nossas disposições potenciais.

Somos contratados por aquilo que potencialmente podemos oferecer, nos apaixonamos pela dimensão virtual daquele perfil etc. A slogan “Você S/A” é um ótimo exemplo. Este modo de racionalização econômica da vida, tão bem descrito por Foucault, adquire agora outra dimensão quando se combina à interação humano-máquina. Vivemos a governamentalidade algorítmica (cf. A.Rouvroy), e com ela também aprendemos em nossa prática cotidiana tecnicamente mediada, a reconhecer os potenciais de um perfil (de um indivíduo) ou de uma situação.

Esta é a terceira parte da política imanente das redes digitais corporativas. Conferimos a uma simulação, entendida aqui como uma configuração específica de uma situação potencial, portanto múltipla e não resolvida, o estatuto de uma situação real. Tal cultura, somada ao frágil reconhecimento de nossos direitos, reforça ainda mais a ideia de que é legitimo prender alguém preventivamente.

É com essa mesma justificativa que é possível realizar a guerra preventiva contra nações inimigas, contra os terroristas em potencial, ou mesmo aprisionar políticos adversários. Por razões complementares a este argumento, é importante lembrar que cerca de 40% da população carcerária brasileira (a 4° maior do mundo) está presa sem ter sido ainda julgada. Para os pobres a prisão preventiva do estado de exceção já é a regra faz tempo.

Finalmente, o que passa desapercebido na articulação entre os pontos 1, 2 e 3 são os efeitos negativos de suas articulações: reconfiguração das fronteiras entre interioridade e exterioridade; o registro infinitessimal dos rastros digitais de nossas vidas; emergência de um regime simulacional equiparado à realidade. Tudo isso, num contexto de expansão de políticas securitárias e medidas de exceção que ameaçam os direitos civis, encontram solo fértil para converter todos os cidadãos (usuários da internet, mas não apenas) em criminosos em potencial.

Diante do colapso entre interioridade e exterioridade, qualquer pensamento privado codificado no histórico permanente de nossas interações digitais, pode ser simulado como indicador da intencionalidade, evidência probabilística de uma ação futura. Neste cenário, a pressuposição de inocência, princípio constitucional fundamental, torna-se lógica e tecnicamente impossível. Todos são suspeitos por antecipação. A condenação, neste caso, é apenas o resultado arbitrário da aplicação seletiva da punição, definida em função da distribuição das forças políticas num dado momento histórico.